Guy Ben-Ner – Second Nature

Pinksummer: Qualche anno fa Amos Oz tenne in Germania una lezione, che in seguito venne pubblicata in un libricino che in Italia uscì con il titolo “Contro il fanatismo”, nel quale focalizzava sul concetto di compromesso, muovendo dall’ambito familiare per espandersi a quello sociale-politico spinoso del conflitto mediorientale. Oz asseriva infatti di saperne riguardo all’idea di compromesso, essendo sposato con la stessa donna da quarant’anni, e continuava affermando che il compromesso non è annientamento dell’individualità, ma superamento del limite che essa impone attraverso il riconoscimento dell’altro, che a sua volta ci riconosce: un venirsi incontro a metà strada che implica il trionfo della vita sulla tanatocrazia narcisistica del fanatismo.

Il compromesso ci appare un concetto fondante rispetto al tuo lavoro che sembra scaturire dalla tensione tra l’ideale della libertà individuale (istinto umano, natura, es) e la necessità altrettanto umana di amare, ricevere amore, appartenere e difendere, strutturando la vita sociale all’interno di leggi e convenzioni (altrettanto istinto umano, civiltà, cultura super-io?). Nei tuoi “homemade movies”, assolutamente low tech, non privi di riferimenti politici, hai più volte asserito che essi sono un compromesso tra il tuo desiderio di essere artista e quello di essere un padre e un marito presente. Nel contempo, il contributo interpretativo che chiedi ai tuoi bambini, a tua moglie e alla stessa idea di casa, di intimità, sono il pegno che la tua famiglia offre per averti a casa.

Rispetto al tuo lavoro qual è la differenza tra compromesso e sacrificio?

Guy Ben-Ner: Oooo. Sapete che mia moglie ed io ci siamo appena separati qualche mese fa? Sì, il compromesso. E’ una cosa che si fa sempre. Anche quando si va in guerra o si divorzia si fanno compromessi.

Il salto che Oz fa dal privato alla politica mondiale è un po’ troppo semplice. Sembra un film di Hollywood – finché la cellula familiare è disfunzionale ci sono catastrofi mondiali – invasioni da Marte o cose del genere. Una volta che si impara a venirsi incontro – i marziani sono sconfitti, come per magia. In questo modo sembra più un programma educativo morale borghese. La questione è un po’ più complicata di così. Una delle cose che mi ha interessato nel video “Second Nature”, è il fatto che si dice che Esopo fosse uno schiavo. Ma se leggi le sue fiabe capisci che insegnano a non essere troppo ambiziosi. Le fiabe vogliono mantenere la rana – una rana. Non bisogna cercare di essere quello che non si è fatti per essere. Bisogna essere quello che si è. Tutto questo mi ha fatto pensare che Esopo non fosse uno schiavo ma un’invenzione dei padroni per tenere lontano gli schiavi dal pretendere di più di quello che avevano. È come un super Io – un’autorità esterna inserita dall’interno. Funziona meglio così. In questo senso sospetto che sia la medesima moralità di Oz.

Proporrei, alla luce del mio recente divorzio, che gli Israeliani divorzino dalla terra di Israele. Gli Ebrei sono migliori senzatetto, siamo molto più produttivi così. Ho uno slogan per Oz: rinuncia alla casa e lascia perdere il compromesso.

P: La storia dell’arte contemporanea è informata sull’idea di ready-made e tu non ne sei scevro ovviamente, trovandoti a essere un artista contemporaneo. Esistono due forme di ready-made, concettualmente antitetiche: quella della “Ruota di Bicicletta” di Duchamp fondata sull’edonismo dell’artista sovrano, e quella di “Testa di Toro” di Picasso, costituita da una sella e un manubrio di bicicletta, assai meno metafisica, ma altrettanto alchemica, più ludica e aperta forse. Nel tuo film “I’d give it to you”, “Testa di Toro” di Picasso ritorna a essere bicicletta sotto forma di dono, e infine si trasforma ancora in opera, una tua opera, attraverso l’elaborazione e la condivisione e non semplicemente la ricombinazione. Sembra che tu utilizzi l’idea di ready-made di Picasso come strumento per eludere e il dirigismo duchampiano, rispetto alla storia dell’arte, e quello politico delle democrazie contemporanee improntate sul fai da te illusionistico dei kit tipo Ikea (per adulti) o lego (per l’infanzia). In un testo critico incentrato forse proprio su “Treehouse Kit” vieni definito un ufo rispetto al mondo stereotipato dell’arte contemporanea. Cosa ne pensi?

G.B: Dopo aver ricevuto questa domanda ho cercato su google “guy ben-ner + UFO”. Sfortunatamente non ho trovato niente di interessante.

Riguardo alla domanda: cercavo di creare una metafora, che l’arte può avere una sua utilità nel mondo. Si può prendere un oggetto utile dalla strada e farlo diventare un oggetto artistico restringendone l’uso (non si può toccare la “Fontana” di Duchamp – non ci si può urinare dentro). E’ per questo che i musei hanno guardie. In questo modo gli artisti e le istituzioni funzionano come qualsiasi proprietario di un bene privato – restringono la possibilità di “godere” l’oggetto che essi “possiedono”. L’idea di costruire una bicicletta funzionante dalle cinque sculture è stato un tentativo di “redimere” gli oggetti ready-made e di restituire loro il “valore d’uso” che gli era stato tolto – in questo modo i miei figli ed io possiamo usare quelle biciclette per divertirci.

E’ una questione di economia – io sono in debito con i miei figli e li ripago attraverso l’arte (neanche a dirlo, loro hanno lavorato talmente tanto con me in questo film che il mio debito è semplicemente cresciuto). Così, alla fine, risulta essere un racconto sulle generazioni – sui padri e i loro figli (artistici o biologici), e sull’essere in debito con qualcuno e non poterlo ripagare (verso le prossime generazioni – i miei figli, e verso le precedenti generazioni – la storia dell’arte).

L’unico modo di gestire questo debito in-solvibile è creare nuovi debiti, sempre più debiti, così tanti che non si possa più tenerne traccia.

P: Quando sei stato prescelto per rappresentare Israele alla Biennale di Venezia nel 2005, hai detto che l’artista è colui che mostra i panni sporchi. Rispetto all’umorismo asciutto che contraddistingue i tuoi film, abbiamo pensato ai saggi di Freud sull’umorismo, “Witz” del 1905 e “L’Umorismo” del 1927. In “Witz” Freud considera le storielle ebree sugli ebrei come forma tipica dell’umorismo che si identifica con l’autocritica. Le storielle ebree su se stessi sono sempre un poco masochistiche e autolesionistiche, e tuttavia mostrando le proprie magagne e debolezze, si esce non solo illesi, ma anche con una dignità superiore basata sulla consapevolezza: ci viene in mente la grandezza di Chaplin, “l’omino solo che tenta di entrare nel mondo, rimanendone sostanzialmente estraneo”, ma anche quella di Woody Allen. E’ stata più volte segnalata, tra l’altro, l’influenza del cinema muto di Chaplin, Keaton, Lloyd sul tuo umorismo gestuale e in quanto tale inenarrabile. Nel saggio “L’Umorismo” Freud, senza più citare le storielle ebraiche degli ebrei dell’Europa orientale, afferma che l’umorismo è il trionfo del narcisismo e che addirittura può sfociare nella paranoia e nella mania di grandezza. Cos’è per te l’umorismo, un antidoto ai panni sporchi o un modo per dominarli?

G.B: In tutti i modi vedo le battute come uno strumento radicale, così radicale che si può morire di risate con la barzelletta giusta, come nella battuta più divertente di Monty Python (dove è così divertente che diventa letale, tanto da venire usata come un’arma da guerra). Per me quella è una metafora di quanto lo humour possa essere efficace. Io lo prendo seriamente. Cerco di metterlo in pratica.

E sì, l’aspetto psico-economico che Freud indaga in relazione alle barzellette è di tale interesse per me – in quanto, come formazioni oniriche, sono un modo per superare la censura. E’ piuttosto semplice.

P: A proposito di quel bigotto di Berkeley, a cui hai dedicato l’isolotto deserto e selvaggio costruito nel bel mezzo della tua cucina nel film “Berkeley’s Island”. Metafora, probabilmente, di un soggettivismo esasperato che sfocia nell’onanismo dell’esse est percepi. Credi che l’individualismo radicale che caratterizza la vita sociale contemporanea sia la causa della progressiva erosione della res extensa, la realtà extramentale oggettiva, lo spazio e il tempo ad esempio, che, in quanto fondamenti della res publica, ha come effetto la corrosione del patto sociale, del diritto, che si ritira lasciando posto ai salvatori di anime indifferenti alla vita, che assumono dio, il loro dio particolare, quale garante del lecito come dell’illecito.

G.B: Wow. State partendo dal presupposto che io abbia letto tutte queste cose? Che conosca il latino? Non sono così sveglio. Di fatto il nome si riferisce al radicalismo ideale del vescovo Berkeley. Questo crea un collegamento tra ciò che egli elabora – cioè di confondere il mondo esterno con le percezioni interiori, e relazionare quello stato mentale alla masturbazione che poi è la stessa procedura del film fatto-in-casa – e il fatto che bisogna usare la propria immaginazione (per esempio) per poter vedere un’isola al centro della cucina. In questo senso la connessione è positiva.

Non vorrei da questo giungere a conclusioni generali, anche se mi piace la questione che sottolineate. Ciò che dite è più interessante per me oggi, ma “Berkeley’s island” è stato realizzato dieci anni fa e allora ero ancora meno sveglio di quanto sia ora, perciò non sarebbe giusto accreditargli questo punto di vista. Facevo le cose un passo alla volta. Forse in questo caso lo spettatore è di gran lunga più intelligente del lavoro?

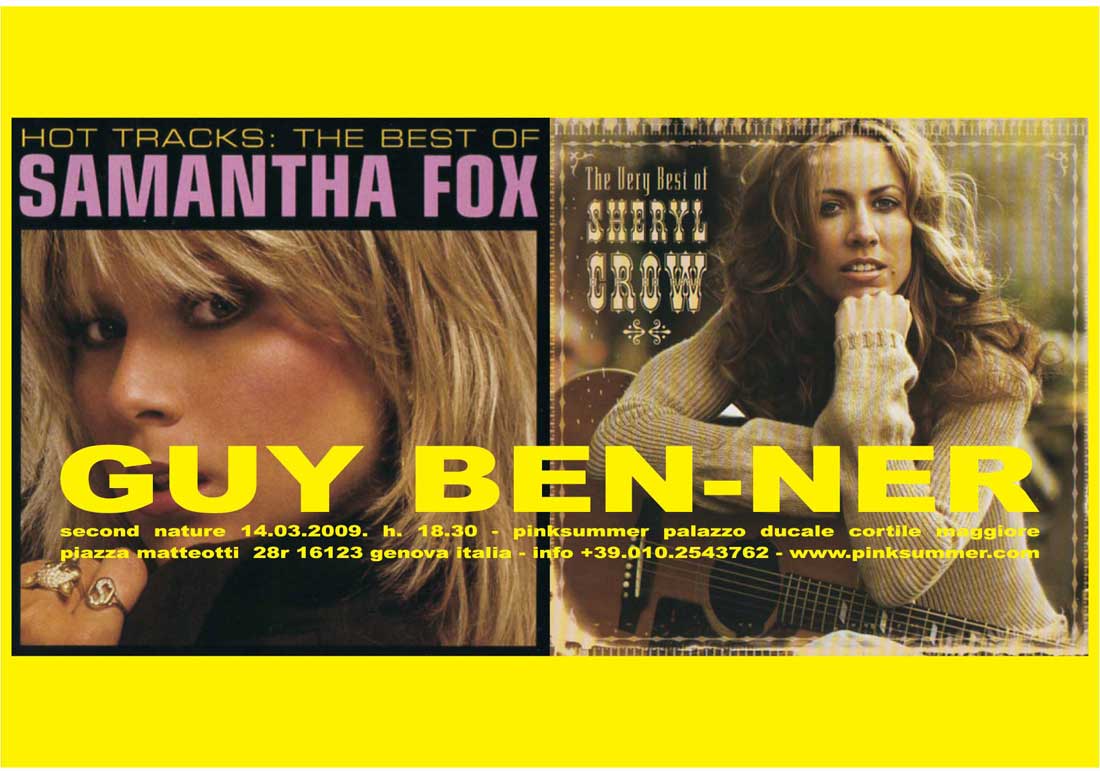

P: Ci ha divertito la scelta dell’immagine dell’invito fatta con le copertine dei cd con le compilation “the best” and “the Hot” di Samantha Fox e Sheryl Crow, per richiamare la Volpe e il Corvo di Esopo a cui il tuo film “Second Nature” s’ispira. Nell’immagine che ci hai mandato, quella che appare anche sull’invito di Konrad Fisher, il corvo ha imparato la lezione, non quella morale di Esopo circa i danni causati dalla superbia ai superbi, ma quella della volpe: si è fatto furbo in modo da poter cedere alle lusinghe senza rischiare di perdere il boccone di carne, peraltro rubato. Il corvo ha assicurato con una cordicina il pezzo di carne alla zampetta. Parlaci della tua morale. Presenterai altro da pinksummer?

G.B: Veramente la domanda è: puoi raccontare una favola oggi? Non è troppo arrogante pensare di poter insegnare a qualcuno? D’altra parte se credessi che l’arte non potesse trasmettere nessun tipo di lezione, o critica, al mondo, smetterei di farla. Perciò rimane lì in mezzo, umile e arrogante allo stesso tempo.

Questa è una questione interessante riguardo alle favole, il fatto che siano una forma d’arte talmente educativa. Forse il mio film riguarda più il modo in cui vengono costruiti i racconti educativi – intorno all’idea della “lezione di vita”, intorno a queste potenti strutture di formazione ed educazione, dell’esserne assoggettati.

Quello che mi è piaciuto di questa favola in particolare è che qui la “lezione di vita” non è possibile. Intendo – questa separazione tra la “lezione” e la “vita” non è possibile -. Se questa favola riguarda un essere vivente che insegna ad un altro, allora già mentre ci prova – lo sta facendo. Così quando Gwen, il corvo insegnante, prova ad insegnare ad Oreo, il corvo, a lasciare il formaggio, senza saperlo interpreta già la parte della volpe come nella favola. Pensa di provare ad insegnare, ma in realtà lo sta già facendo. E’ come un documentario che diventa improvvisamente falso.

E riguardo ai nodi: così come il cibo è legato, così sono gli animali, e così gli uomini (almeno tramite le parole di Beckett che pronunciano). L’albero lega tutti intorno a sé.

L’altro video che presenterò è “Berkeley’s island”, che è stato il primo lungometraggio narrativo che abbia realizzato, e il primo in cui abbia usato membri della mia famiglia come attori e collaboratori. Forse alcuni disegni. Non ne sono ancora sicuro.