INVERNOMUTO – SANTA LUCIA

comunicato stampa

Un cantico di Francesco Urbano Ragazzi scritto in occasione della mostra.

RISVEGLI

Io, prima di tutto, ero vivo. Nessun dubbio su questo. Ma il motivo per cui lo sapevo, di essere vivo, era purtroppo davvero spiacevole. Da qualche mese a questa parte, ogni giorno verso le sei di sera, mi cominciavano a lacrimare gli occhi: entrambi e copiosamente appena il sole tramontava dietro ai palazzi. Gocce che percepivo elastiche e un po’ viscose scendevano senza sosta ai lati del mio naso, mi si appoggiavano sulle labbra, scendevano ancora fino alla punta del mento, al centro del quale si accumulavano. E da lì poi cadevano, finalmente, oltre la superficie della mia pelle.

Poiché ogni giorno quell’inarrestabile sgocciolamento durava per più di qualche ora, dapprima cercavo di arrestarlo tamponando l’estremità dei dotti lacrimali con un fazzoletto; poi però la mia mano cominciava a indolenzirsi, a poco a poco mi stancavo di esercitare quella lieve pressione, ed ero costretto mio malgrado ad arrendermi. Lasciavo allora scorrere il torrentello di lacrime così come veniva, cercando di leccare con la lingua quante più gocce potessi, di tanto in tanto asciugando le molte che mi sfuggivano con la manica del maglione.

La lacrimazione non era indolore. Già nei primi minuti di quel pianto senza motivo i miei bulbi iniziavano a infiammarsi, regalandomi una fastidiosa sensazione di pizzicore che cresceva di intensità man mano che il tempo passava. Era come se la superficie dei miei occhi diventasse a poco a poco un grande lago in cui cadevano infiniti elettrodomestici accesi.

Ecco la dolorosa prova della mia esistenza! Era sufficiente un Cartesio un poco ferrato in oftalmologia per dimostrarla. Da quando iniziava alle sei di sera fino a quando terminava molte ore più tardi, per tutto il tempo pensavo e ripensavo a quel lacrimare. Lacrimavo e pertanto ero vivo, ero vivo fintantoché lacrimavo. In quelle condizioni, non potevo che pensare a me stesso incessantemente.

Come sempre accadeva nel momento in cui l’inspiegabile fenomeno si ripresentava, anche quella sera ero seduto davanti al computer per sbrigare qualche lavoro di poca importanza. Iniziai allora, ancora una volta, un esercizio di meditazione che mi concedeva un po’ di pace, facendomi dimenticare per qualche istante il mio lacrimevole ego. Era diventato ormai un rituale.

L’esercizio non mi era stato insegnato da qualcuno, né era difficile da eseguire. Facevo piuttosto istintivamente quello che fanno tantissimi esseri umani quando vogliono perdere la cognizione del tempo e di sé stessi. Aprivo Chrome a tutto schermo sul monitor del computer e iniziavo a cercare, e cercare, e cercare.

Dopo molte ore, la ricerca mi portava a battere territori inimmaginabili, ma il punto di partenza era più o meno sempre lo stesso: scrivevo a caso le parole corrispondenti ai sintomi che sentivo di avere e leggevo i risultati sul motore di ricerca, saltando di pagina in pagina con ritmo sempre più insofferente. Non so se per troppa concentrazione o per troppa distrazione, ma in pochi minuti non percepivo più di avere un corpo, e con esso quei due occhi umidi e infiammati. Senza accorgermene diventavo nulla, il mondo attorno a me diventava nulla, mentre le informazioni che accumulavo finivano per coincidere col mondo, col tutto.

La routine era più o meno sempre la stessa. A cambiare, col passare dei giorni, era stato soltanto il mio stile di scrittura. Nei primi tempi, avevo digitato a caso lemmi piuttosto generici: lacrimazione, dolore agli occhi, malattie agli occhi. Poi le descrizioni si erano fatte più precise: persistente lacrimazione con bruciore agli occhi. Verbose: inarrestabile lacrimazione con infiammazione concentrata sul perimetro di entrambi i bulbi oculari, sporadiche teleangectasie. Quasi ermetiche: occhi lacrimanti si infiammano alla sera. Fino a tornare alla semplicità iniziale, ma arricchite da qualche trucco del mestiere: “lacrimazione” persistente + “infiammazione” + “occhi” + related:humanitas.it. E così avevo finito per credermi discretamente esperto di almeno una ventina tra disturbi e malformazioni, i quali però non coincidevano mai, per un motivo o per un altro, con quello di cui soffrivo io.

Congiuntivite (virale, batterica o allergica), blefarite, cheratite, distacco della retina, glaucoma, uveite, sindrome di Sjögren, cellulite orbitaria, febbre da fieno, herpes, blefarospasmo, disturbi della superficie oculare, condropatia corneale, tumori oculari o palpebrali, pterigio, nevralgia del trigemino, sindrome dell’occhio secco. Sapevo tutto di questi argomenti, ma questo tutto non serviva mai a nulla.

Ero passato dalla consultazione di portali divulgativi come my-personaltrainer.it, medicitalia.it, farmacoecura.it, starbene.it, alla lettura di pagine dedicate all’omeopatia, alla fitoterapia, allo yoga e all’ayurveda; da lì, alla frequentazione di forum i cui utenti, sparuti e paranoici, proponevano rischiosi rimedi naturali o l’uso massiccio di allucinogeni. Approdato alla cinquantesima pagina dei risultati offerti dal motore di ricerca non distinguevo più il verosimile dal falso. Le informazioni che incameravo si mescolavano in un unico piano d’irrealtà che sospendeva il mio giudizio: cercando trovavo tutto, tranne la soluzione che stavo cercando.

Di andare da un dottore non se ne parlava. Non perché avessi paura di affrontare una potenziale diagnosi infausta. Ma per pigrizia, o per una strana forma di smemoratezza. Durante il giorno, quando gli ambulatori erano aperti, i miei occhi ritornavano normali. Se ne stavano al loro posto senza darmi fastidio, come se sparissero dalla mia vista. Dimenticavo perciò l’urgenza di farmi vedere da un dottore fin quando l’effluvio non ripartiva al primo buio della sera.

L’esercizio di meditazione che praticavo davanti al computer era molto efficace, ma provocava un effetto collaterale piuttosto prevedibile. Implicando un discreto sforzo visivo, le molte ore trascorse a fissare il monitor mi facevano sì scordare il dolore per qualche ora, ma allo stesso tempo lo peggioravano. Più mi perdevo nei bagliori dello schermo e meno sentivo la mia condizione; meno sentivo la mia condizione e più i miei occhi si consumavano. Puntualmente, dopo una buona mezz’ora trascorsa in uno stato d’incosciente impermanenza, una nuova scossa dolorosa mi costringeva a tornare nel mondo.

Quella sera, mentre l’ultima fitta bruciava ancora sotto le mie palpebre, mi tornò in mente di aver letto da qualche parte una frase filosofica che forse faceva al caso mio. A dire la verità mi sembrava riguardasse il mal di denti, ma ero sicuro centrasse con ciò che stavo vivendo. La sentenza in questione diceva a grandi linee così: solo il dolore di una carie rende percepibile il dente in sé e per sé, il dente in quanto dente. Qualcosa del genere. Il senso della frase doveva però alludere a un significato ben più generale. Forse aveva a che fare col legame tra il dolore e la percezione degli organi interni, con la relazione tra il male e la conoscenza delle parti, o con la fine dell’idea di corpo come intero. Non ricordavo bene, ma la frase aveva sicuramente a che fare con un significato che andava al di là del perimetro di una bocca, per quanto spalancata.

Ero certo che la citazione, vagamente custodita nella mia memoria, facesse al caso mio. Ero altrettanto sicuro coincidesse con un celebre paragrafo di Sigmund Freud. Credendo dunque di poter rintracciare senza troppa fatica le parole dello psicoanalista su internet, mi gettai sulla tastiera. Una volta individuata la frase esatta, l’avrei ricopiata sull’agendina che tenevo sempre aperta vicino a me. Chissà che un giorno non mi sarebbe tornata utile, pensai.

Dovetti rivedere ben presto le mie aspettative. Dopo un quarto d’ora immerso in letture inconcludenti, tutto quello che racimolai fu il resoconto di un sogno in cui un’anonima governante, all’apparenza giovane e piacente, mostrava di tenere in bocca una vecchia dentiera mal sistemata. Nel sogno, Freud ispezionava la cavità della donna, scoprendo al suo interno un misterioso bagliore biancastro.

Che fare? Approfondire il significato della scena oppure proseguire diritto sulle tracce della citazione ancora irreperibile? Normalmente, la sete di conoscenza mi avrebbe spinto ad aprire una lunga parentesi di minuziosa divagazione. Questa volta decisi però di non desistere, di tenere salda la mia volontà iniziale. Spremendomi un po’ le meningi, ebbi d’improvviso l’impressione di ricordare. Mica che per caso di carie e di denti si fosse occupato Merleau-Ponty? Non era lui ad aver scritto pagine fondamentali sul modo in cui il tatto, integrandosi col senso della vista, riesce a farci percepire l’invisibile?

La fenomenologia non rientrava nel mio campo di specializzazione, ma ricordavo chiaramente quell’esempio del dito che, infilato in un guanto, sente la forma del vuoto dentro l’oggetto, arrivando dove l’occhio non può. Non poteva darsi, magari, che tra le pagine del Visibile e l’invisibile ci fosse un altro esempio nel quale un dente si sostituiva al guanto e una carie faceva le veci del dito? Dopo un’altra mezz’ora di ricerche dovetti constatare che ancora una volta lo schermo non voleva darmi ragione. Nessuna traccia appariva, sulla sua superficie, dell’interesse che Merleau-Ponty avrebbe nutrito per i molari cariati.

Data la cocente frustrazione, sentii chiara la voglia – sproporzionata rispetto al contesto, me ne rendo conto – di sciogliermi in un pianto consolatorio. Se solo le mie guance non fossero già state rigate di lacrime…

Che il sentimento da cui ero pervaso coincidesse con la mia espressione facciale senza che tra i due fatti vi fosse correlazione mi paralizzò. Sentii di essere come un attore che, obbedendo alla sceneggiatura di uno spettacolo, gridasse «Al fuoco! Al fuoco!» e che un attimo dopo s’accorgesse di un vero incendio divampato in platea. Come quel grido d’allarme, anche il mio pianto sembrava così sincero e così finto, interiore ed esteriore, appropriato e inappropriato allo stesso tempo.

Forse per allontanarsi in fretta dall’indecidibilità del paradosso, il mio cervello fece balenare in me un nuovo e più puntuale ricordo. Dal buio emerse chissà come la certezza che la citazione da me anelata riguardasse un tema specifico. Ero adesso sicurissimo che, nella frase, il dente simboleggiasse un oggetto la cui naturale funzione consisteva nel penetrare, mentre la carie l’eventualità che l’oggetto penetrante venisse penetrato a sua volta. Ecco perché all’inizio m’ero fissato su Freud e la psicoanalisi! La sequenza di parole doveva rappresentare un’inversione di ruoli, una qualche dialettica di cui ancora andava chiarito il punto.

Mi alzai di scatto dalla sedia e andai a frugare nella libreria. Nell’ordine che io stesso avevo stabilito e che conoscevo a menadito, le mie mani carpirono d’istinto quel che stavo cercando. Che vittoria sarebbe stata per il ventesimo secolo se fossi giunto alla conclusione della mia indagine tramite il metodo analogico!

Tirai fuori due tascabili da uno scaffale posizionato non troppo in alto sulla libreria. La risposta al mio peregrinare doveva per forza trovarsi nell’uno o nell’altro volumetto. Seduto a gambe incrociate direttamente sul pavimento, mi misi a sfogliare i due libri quasi in contemporanea, facendo scorrere veloce lo sguardo sui paragrafi già sottolineati. Alla mia sinistra tenevo aperto The Penetrated Man di Jonathan Kemp, una storia letteraria della passività maschile nell’età moderna; alla mia destra brandivo invece Speculum. De l’autre femme di Luce Irigaray, nelle cui pagine veniva condotta una psicoanalisi femminista su alcuni classici del pensiero psicoanalitico: la struttura dell’argomentazione sembrava in effetti riflettere la dinamica della carie e del dente.

Mi tuffai a lungo nella rilettura dei due saggi. Fu divertente constatare quanto in uno di essi Freud fosse celebrato come una specie di progressista queer, mentre nell’altro la sua figura venisse fatta a brandelli. Nonostante il magro divertimento, tuttavia, della mia agognata citazione non v’era l’ombra.

Sebbene il risultato non fosse cambiato e io mi trovassi ancora in svantaggio sulla mia fallace memoria, un sentimento più compassionevole si era impossessato di me. Due o tre lacrime erano cadute su quei fogli ruvidi che mille volte avevo sfogliato da studente. L’acqua salata aveva sciolto alcune note a margine scritte da me con calligrafia ancora scolastica ormai decenni prima.

Ero tornato d’un tratto indietro nel tempo. Che ne era stato di quella persona ora che le cellule del suo corpo erano state tutte sostituite, a una a una, da cellule nuove? In fin dei conti era sempre lo stesso individuo. Perfino allo specchio la sua immagine era rimasta quasi la stessa. C’era ancora tempo perché le sue potenzialità venissero espresse e capite. Non era ancora troppo tardi.

Rinvigorito dalla sensazione di essermi ritrovato, mi convinsi pian piano che la ricerca iniziata ormai due ore prima non foss’altro che una perdita di tempo. Dovevo smettere di cercare a tutti i costi una frasetta che comunque non mi sarebbe servita, che sarebbe rimasta per chissà quanto lettera morta nel mio quadernino. Dovevo concentrarmi su degli obiettivi reali e lasciar andare la piccola ossessione che m’era presa. Dovevo rimanere nel presente.

Volendo radicarmi nel qui e ora, abbandonai i libri per terra e mi sedetti a gambe incrociate. Portai la mia intera attenzione sul ritmo del respiro, iniziando a usare la tecnica del sobbing che avevo imparato da poco.

In un tutorial visto qualche giorno prima si diceva di compiere due veloci inspirazioni ravvicinate prima di espirare a fondo. Si diceva poi di ripetere il ciclo, a cadenza quotidiana, per almeno cinque minuti. L’obiettivo dell’esercizio consisteva nell’imitare il genere di respirazione che istintivamente si compie quando smettiamo di piangere e ritroviamo la forza in noi stessi. Un’équipe di psicologi aveva verificato che le aree del cervello regolatrici della serotonina si attivavano in automatico già al terzo minuto di ripetizioni. Spinto dalla fede nella neuroscienza, cercai di respirare con diligenza anche io.

Non arrivai alla decima ripresa che il mio pensiero era già galoppato altrove. Tornai per la verità quasi al punto di partenza della mia divagazione. Mi ritrovai infatti a meditare di nuovo su Descartes e sul suo dubbio metodologico. Quasi per gioco mi chiesi se il motivo per cui non ero capace di reperire la citazione potesse risiedere in una qualche forma di inganno radicale. Senza tirare in ballo entità ultraterrene, potevo immaginare per esempio che il mio cervello fosse l’unica cosa rimasta di me; potevo immaginare ancora che l’organo fosse immerso in un recipiente collegato a una macchina, la quale mi avrebbe inviato informazioni sbagliate ogni qualvolta avessi cercato una frase su internet. Se davvero le cose fossero state così, non avrei avuto modo di saperlo. Sarei stato condannato a un inferno di ricerche senza successo, ma in cambio avrei trovato piena giustificazione alla mia incapacità. Mi chiesi pertanto se, in qualche modo, la possibilità che quell’ipotesi fosse reale non mi consolasse. Non riuscii a negarlo a me stesso e me ne vergognai.

L’immagine del cervello nella vasca non era davvero originale, questo lo sapevo. Era ispirata a un esperimento mentale messo a punto da Gilbert Harman nel 1973 e confutato da Hilary Putnam nel 1981. Eppure, nonostante quella visione fantascientifico-filosofica fosse consunta da decenni di riflessioni, essa accendeva ancora in me un fortissimo interesse. Poco dopo la fine dell’università avevo perfino pensato di scriverci sopra un breve saggio, che però non ero mai riuscito a terminare.

Per certi versi, il ragionamento che avevo cominciato a imbastire a quei tempi mi convinceva ancora oggi poiché si basava su un fatto piuttosto palese. Sostenevo nel saggio: per dimostrare che la nostra esperienza è sempre irreale non c’è affatto bisogno di ipotizzare l’esistenza di vasche in cui sarebbero immersi dei cervelli. Per farlo, basta rendersi conto di come funzionano le macchine che già sono collegate ai nostri organi di pensiero. Consideriamo bene l’evidenza. I due occhi di cui siamo dotati vedono l’uno un panorama leggermente diverso da quello dell’altro. Se si chiudono le palpebre una dopo l’altra lo intuiamo chiaramente. Eppure, la costitutiva doppiezza della visione ci viene nascosta attraverso un inconsapevole lavoro di sintesi. Non è quindi la prima bugia della nostra percezione, e la più costante, quella che ci porta a vedere una sola immagine là dove in realtà ce ne sono due?

Il mio mentore dell’epoca mi aveva caldamente sconsigliato di proseguire nella stesura del testo. Vi individuava così tante contraddizioni, insensatezze e cattive comprensioni della filosofia che non avrebbe davvero saputo da dove iniziare a correggermi. Poiché provavo per lui estrema soggezione, seguii senza fiatare il suo offensivo consiglio. Ora che però riconsideravo con mente adulta i miei argomenti, non ero più tanto sicuro di aver fatto la scelta giusta. Non solo le premesse dei miei sillogismi mi parevano concatenarsi alle conclusioni come ingranaggi d’orologio, ma il ventaglio di esempi che avevo portato a sostegno della tesi mi sembrava incontestabilmente erudito. All’inizio del secondo sotto-capitolo avevo perfino trovato il modo di mettere a paragone due opere d’arte: Stereoscopie à la main di Marcel Duchamp e 3D Mutoscope di Robert Breer.

All’improvviso mi assalì un senso d’inganno. Come mi ero potuto lasciar convincere ad abbandonare quell’ambizioso progetto? Dopo tanto riflettere, la vampata di rabbia che mi assalì fece riemergere nella mia coscienza la gravità del peso corporeo. Poiché ero rimasto immobile sul pavimento per molti minuti, mi accorsi inoltre che tutte le lacrime scese senza sosta dai miei occhi mi avevano nel frattempo inzuppato il collo del maglione. Quella sensazione di stagnante umidità si trasformò subito in un brivido di ribrezzo.

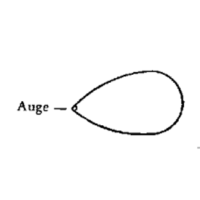

Basta! Non potevo più sopportare l’idea di essermi ridotto alla stregua di un rubinetto guasto. Era il momento di fare qualcosa! Senza più alcuna esitazione infilai tutte e dieci le dita nelle orbite oculari ed estrassi il contenuto molliccio che vi trovai dentro. Due lumache nel loro guscio. Non sentii il minimo dolore, ma non ne fui sorpreso. Lanciai tutto ciò che avevo in mano contro il muro davanti a me, ascoltando il rumore secco restituito dal gesto. Infine inserii di nuovo le dita nelle due brecce che avevo appena aperto sul mio viso.

Finalmente le lacrime si erano fermate. Che enorme sollievo! I polpastrelli delle dita mi restituirono un’impressione liscia e cristallina che avevo sentito solo sfiorando certi bicchieri di ristoranti stellati. Finalmente tutto era chiaro. Finalmente tutto era calmo. Come se guardassi d’un colpo il perimetro del mio sguardo, tutto ciò che potevo vedere era una sola immagine:

Si ringrazia

Painting S.R.L. Verniciature Industriali, Luzzara RE, Italia